Shūichi war schon als Kind ein Träumer und hatte Schwierigkeiten, zwischen Fiktion und Realität zu unterscheiden. Nun ist er erwachsen und verarbeitet seine Träumereien in Kinderbüchern. Wie er jedoch den Tod seiner Mutter verarbeiten soll, weiß er noch nicht.

Shūichi zieht zunächst in das Haus seiner Mutter, um es aufzuräumen und für einen Verkauf vorzubereiten. Es dauert nicht lange, bis er bemerkt, dass ein kleiner Junge in dem Haus aus- und eingeht und immer wieder Gegenstände mitnimmt.

Schließlich stellt sich heraus, dass der Junge Kenta Shūichis Mutter kannte und viele Nachmittage mit ihr verbracht hat. Shūichi freundet sich ebenfalls mit dem schüchternen Jungen, der nicht viele Freunde hat, an. Schon bald treffen sie sich regelmäßig. Shūichi backt Kenta Pfannkuchen und hilft ihm beim Lernen der japanischen Schriftzeichen.

Zu den beiden gesellt sich bald eine junge Frau hinzu, die diejenigen, die bereits Das verborgene Leben der Farben gelesen haben, aus diesem Buch als Nebenfigur wiedererkennen werden.

Laura Imai Messina greift nicht nur einen Teil der Thematik aus Das verborgene Leben der Farben wieder auf (die junge Frau arbeitet in eine Bestattungsinstitut und richtet die Toten für ihren letzten Weg her), sondern bleibt auch ansonsten mit Erzählstil und Form sehr dicht am vorherigen Roman: Der Erzählfluss ist ruhig und bedächtig, die Figuren unauffällig und introvertiert. Die Sprache ist sehr ästhetisch, genau wie die gesamte Form des Romans.

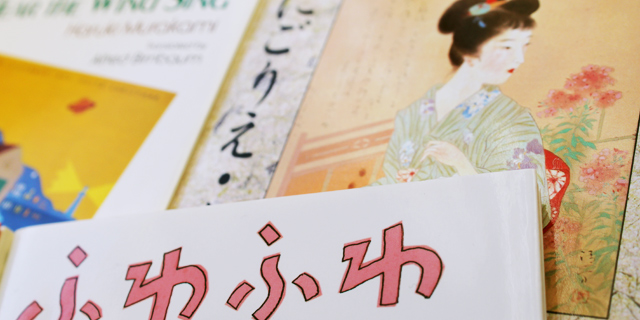

Nachdem Stoffe und Farben das ästhetisch bestimmende Thema des vorherigen Romans waren, sind es nun Herzschläge. Der Roman enthält nicht nur den Prosatext selbst, sondern auch wieder kleine Aufzählungen im Stil des japanischen Klassikers Kopfkissenbuch einer Hofdame, beispielsweise eine Liste mit unterschiedlichen japanischen Wörtern für Herzschläge. Das titelgebende Archiv der Herzschläge, das Shūichi und Kenta schließlich gemeinsam besuchen, gibt es auch tatsächlich. Dass der Verlag damit mit dem Slogan „basierend auf einer wahren Geschichte wirbt“ meint wohl in diesem Zusammenhang eher „basierend auf einem tatsächlich existierenden Ort in Japan“.

Auch die Form von Kanji, den japanischen Schriftzeichen, und Erklärungen, woraus sich bestimmte Kanji in ihrer Symbolik zusammensetzen, ist ein wichtiger Teil der Romanästhetik.

Über all dem schwebt eine Handlung, die zunächst in ihrer unauffälligen, stillen Erzählweise fast schon zu gewöhnlich scheint, bis ungefähr um die Mitte des Buches herum aufgedeckt wird, was Shūichi neben dem Tod seiner Mutter wirklich bedrückt. Laura Imai Messina schafft es hier genau wie bei Das verborgene Leben der Farben wieder sehr geschickt, zunächst nur die vordergründige Geschichte zu schildern, ehe sie ihre Leser hinter die tatsächliche Kulisse blicken lässt.

„Im Verhältnis, dachte er, ist das Leben, das wir uns erträumen, viel größer als das, was wir tatsächlich führen. Warum geben wir dann der Realität so viel mehr Wert als unseren Träumen?“ (Aus: Laura Imai Messina, das Archiv der Herzschläge, S. 261)

Insgesamt schafft der Roman eine ruhige, verträumte Stimmung mit zurückhaltenden Charakteren, die alle ihr Päckchen zu tragen haben. Lieben, so wissen sie alle, ist ein Risiko und ein gebrochenes Herz kann sogar zum Tod führen. Doch trotz allem vermittelt der Roman die beruhigende Botschaft, dass sich, auch wenn Freude und Schmerz zwei Seiten einer Medaille sind, am Ende auch aus traurigen Geschehnissen etwas gutes entwickeln kann.

Fazit

Ein ruhiger und durch und durch ästhetischer Roman über den Tod, Freundschaft und Heilung.Verfasst am 23. Januar 2025 von Friederike Krempin